「第34回(20年7月)」について

すずの望み

「この家は まだ焼けない」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p45)

この頁のコマはどれも(寝ているか、もしくは起き上がった)すずからの視点。そして「この家は まだ焼けない」のコマは前回「第33回(20年6月)」p44)の「家を壊してもらえて 堂々と出て行けたじゃろうか」と全く同じ構図ながら、鴨居の溝が描かれているなどより現実的に描かれ、かつ、洗面器の代わりに、防火用水としてのバケツが置かれている。

つまり、居場所がないと感じているこの家が、防火用水を分けて貰ったあの家のように「家を壊してもらえて」住めなくなってしまえば、「堂々と出て行け」て広島に帰れる、と考えてしまっている、ということが描かれている。

実際には焼けなくても広島に帰ると宣言する羽目になるのだが。

空襲にもかかわらず、すずはモンペではなくアッパッパを着用

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p46)

空襲にもかかわらずすずがモンペではなくアッパッパなのは、モンペは一人では着られないから。

「第37回(20年8月)」p74)での径子の発言「ゴムひもを通したけえ ひとりでも着られよう」につながる描写。

左上のコマで、すずの望み通り焼夷弾が北條家に落ちる

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p47)

- ストリーマー(M69焼夷弾の姿勢制御用のリボン)がまだ残っている。

- 下記リンク先では通常燃えてしまい残らないストリーマーの写真が見れる。

そしてすずは、これで(希望通り)この家が焼ける、と無反応のまま焼夷弾を眺めている。

「大丈夫かの すずさん / この家を 守りきれるかの」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p48)

本来の周作の発言は「守りきれる かいの?」これは誰が呼びかけているのか? 晴美なのか、水原哲なのか、それとも…?

(「第22回(19年12月)」で説明した)外的要因によって「それしか選択肢がなく、余儀なくされている事」である北條家を守りきるのは、水原哲が青葉で国を守るのと同じく、たとえそれが理不尽な要請であったとしても、「普通で…まともで居」るため、自分の「一貫性」を保つためには、必要なこと。

加えて

- その床にいつも寝ていた(忘れる予定の)周作の顔を思い出したすずは

- その周作の顔から

「ほんまに周作さんに 似とりんさる」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p39)

- 径子の顔を連想する。

- そして気づくのだ。

- この床は、そこにいつも座っていた晴美を思い出すよすがなのだと。

- そして気づくのだ。

- 晴美は守りきれなかったが

- 焼けてしまえば呉を出て行けると思った北條家の書斎の床は

- だからこそ自らを危険に晒すと判っていても、守りきらねばならない、と思うに至り

- すずは全力で消火にあたった(当然ながら、すずは自殺したかったわけではない)。

- 焼けてしまえば呉を出て行けると思った北條家の書斎の床は

焼けたのは芋だけではない

「おかあ ちゃん…」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p52)

母親は、次のページですずに渡す芋を抱えている。

「壕へ入らんと 逃げて命拾い したのう」「床下へ しもうとった いもがええ具合に 焼けてのう」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p52〜53)

1945(昭和20)年7月1日夜から翌未明の呉市街地への空襲。市街地の周辺部から焼かれて逃げ道を封じられ、防空壕に逃げ込んだ人達は芋のように「ええ具合に 焼けて」しまった…見開き頁の右と左にそれぞれの台詞のコマを配し、そういう酷い状況であったことを読者に気づかせようとしている。

答えない径子

「落ちたかね」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p49)

防空頭巾の柄から径子だと判る。焼夷弾を運び出している2人は、ゲートル風のものを足に巻いている左が径子、右は誰だろうか?

「おねえさん…」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p53)

p52)で小林夫妻が無事逃げてきたことに安堵の表情を見せる径子は、次のp53)中段右のコマでは、すずの「おねえさん…」という呼びかけに答えない。

すずに径子が答えないのは、まだ1945(昭和20)年6月22日から10日しか経っていない事を考えれば、無理からぬことではある。

…すずが焼夷弾を消火しようと決めたのは、径子を思ってのことだったのだが。

口を滑らせる周作

「おーーい 明神町の人は 居ってかのう? / 朝日町の人は 居ってかのう?」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p53)

朝日町はリンのいる二葉館のある場所。明神町はその西隣。いずれも三ツ蔵のすぐ南側の辺り。

- 以下リンク先では1932(昭和7)年の呉市の地図が参照できる。

「あんたが 生きとって」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p54)

「あんたが 生きとって」ということは、(周作が知る)誰かは死んだ、ということ。

読者はうっかり晴美の死を連想するところだが、海兵団で訓練中の周作は彼女の死をまだ知らない(すずの怪我も知らないのだから)。

- そうではなく、周作はすずにこう声をかける前に、朝日町で二葉館をまず確認したのである。

- それでリンがどうも死亡したようだと思った

- リンが死亡したと判る遺留品…例えばすずの絵を大切に入れていた巾着…を見つけたとか

- (晴美の死も、読者にはまず巾着で知らされたのだった…)

- あるいはリンの死体を見たのかもしれない

- リンが死亡したと判る遺留品…例えばすずの絵を大切に入れていた巾着…を見つけたとか

- ので、ついうっかりすずにこう言ってしまったのだ。

- それでリンがどうも死亡したようだと思った

- p54)ですずがリンの名を出した時、周作は驚いている風なので、りんどう柄の茶碗の破片には気づかなかったのだろう。

- (気づいていれば、それをリンに渡せるのはすずだけなので「すずがリンの存在に気づいている」と周作も理解した筈)

「二葉館の 白木リンさんを 見て来てくれんじゃろか?」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p54)

周作の言葉を聞いてすずはすぐに感づいたのだ。周作がまずリンの消息を確認したことを(で、どうも亡くなったようだ、ということを)。

リンが(彼女と周作との関係についてすずが気に病まぬよう)気遣ってくれているのだと理解しているすずは「自分より先にリンさんが大丈夫か確認したのね」などと直接的に周作を問い詰めたりはせず「すずの依頼により周作が後ほどリンの事を確認しに行った」という体でリンの消息を自分も知ろうとした。もちろんリンの存在に感づいていることは周作に伝わってしまうが、高熱で意識が朦朧とする中だったので、それが精一杯の(リンの気遣いにこたえる)配慮だった。

ただ、そうしたリンの気遣いにこたえようという配慮(本当は次回「第35回(20年7月)」で明らかになる、自分の恐ろしい内面を見たくないという精神的抑圧)で本心を押し殺したことが、次回以降最終回まで続く「左手で描いた世界」を生むことになる。

更新履歴

- 更新履歴

- 2022/03/23 – v1.0

- 2022/05/31 – v1.0.1(「気丈な径子」を「答えない径子」に修正)

- 2022/06/27 – v1.1(「二葉館の 白木リンさんを 見て来てくれんじゃろか?」の内容を第35回(20年7月)と整合するように修正)

- 2022/10/04 – v1.2(「この家は まだ焼けない」のコマが「家を壊してもらえて 堂々と出て行けたじゃろうか」と全く同じ構図である事の意味を追記)

- 2023/03/13 – v1.2.1(「次へ進む」のリンクを追加)

- 2023/11/27 – v1.2.2(「第33回(20年6月)」「第37回(20年8月)」へのリンクを追加)

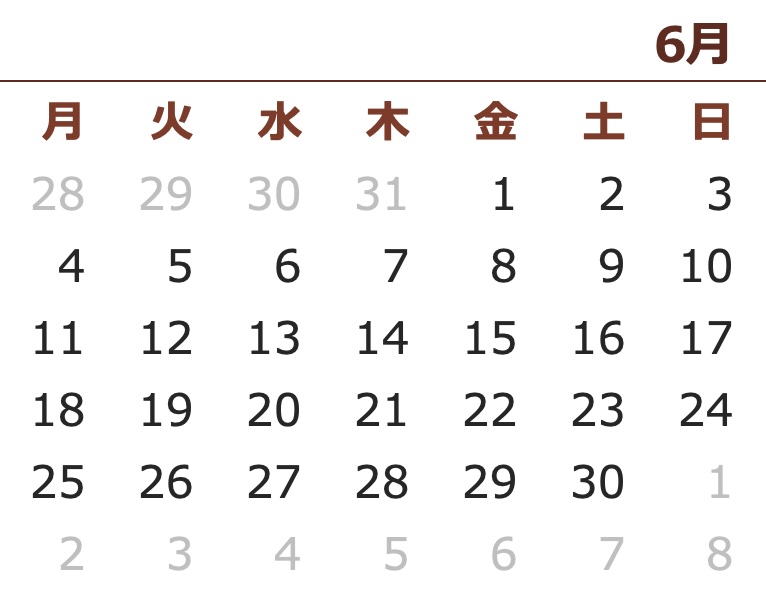

- 2024/06/26 – v1.3(「あんたが 生きとって」に、周作はりんどう柄の茶碗の破片には気づかなかったであろう旨を追記し、1945(昭和20)年6月のカレンダーと、1932(昭和7)年の呉市の地図へのリンクを追加)

- 2024/06/27 – v1.3.1(リンが死亡したと判る遺留品の例として、すずの絵を大切に入れていた巾着を追記)

- 2025/06/14 – v1.3.2(目次を追加)

- 2025/07/04 – v1.4(ストリーマーについてのリンクを追加し、すずが焼夷弾を消火しようと決めたのは、径子を思ってのことだった旨追記)

- 2025/07/05 – v1.4.1(「あんたが 生きとって」の読みやすさを改善)

- 2025/07/06 – v1.4.2(「明神町の人は 居ってかのう?」を引用に追加)

- 2025/08/14 – v1.4.3(誤字修正)

- 2025/09/30 – v1.4.4(設定修正)

コメント