風呂敷の柄

「ほんまに フツツカじゃ 大丈夫かいね」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p66)

キセノの持つ風呂敷の柄はすずのモンペの継ぎ当てと同じ柄。すみの防空頭巾やリンの巾着、イトが10年に着ている着物と同じ柄。

「ほいじゃ 里帰りの 時にねえ」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p69)

すずのモンペの継ぎ当てと同じ柄(すみの防空頭巾やリンの巾着、イトが10年に着ている着物と同じ柄)の、キセノの持ってきた風呂敷が、すみによって持ち帰られている。

すずがおかれた状況

「やっぱり木炭 バスは上がって 来れません でしたか」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p66)

すずが暮らしていた江波は平坦な扇状地で、江波山もちょっとした丘程度。それに対して呉の北條家は灰ヶ峰の中腹で、延々と続く急な坂道の上。降りると帰りも大変で、閉じ込められているわけではないものの、気軽に平地部に出掛けられる環境ではなくなった。それでなくても「嫁」の立場では自由に出掛けづらいのに。

「良かったね すずちゃん おとなし気な 人で」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p69)

現代ならおとなしいとか賑やかとかは単なる好みに過ぎないかもしれないが、「嫁 = 無償の労働力」という立場からすれば、相手がうるさいかそうでないかは深刻な問題。

続く径子の「もっと慎重に嫁を 選ばしたかったの ですが」は、(径子としては周作にも自分で選んだ相手と結婚して欲しかったという気持ちもあるだろう一方で)すずには「労働力として務まるのかい?」と小姑が代弁してきた、という風に聞こえたのかもしれない。だからこそ、p70)でサンから「よろしうねえ すずさん」と穏やかに言われた時、ぱっと明るい気持ちになったのだ(で、電球もつけて明るくしたら周作に注意され…)。

台所には立たない男達(火はつけるが)

「ここの家の 晩のぶんまで みな出して しもうたけえ」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p68)

小林の伯母さんは径子とともに大御馳走の準備をしたので、事情を承知しているものと思われる。

「明かりが外へ 漏れよる」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p71)

初めて周作がすずにかけた言葉。対するすずの第一声は「すみま せん」。折角明るくなった気持ちが「まっ暗じゃ」

「すまんのう」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p72)

円太郎が手で身振りをしているようにみえるが、周作が火種をとった火鉢にあたっているだけ。すまんのうと言いつつも、男が台所に立つことはない。そういえば戦争も、火をつけるのは男達。

(辛い立場の)径子の思い

「もっと慎重に嫁を 選ばしたかったの ですが」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p69)

「第5回(19年3月)」でいきなりp89)「…冴えん!」と当たり散らしているが、実は結婚式当日から径子はすずにキツく当たっている。まだすずの人となりも明らかでない初対面であるにも関わらず、である。

つまり径子は、すずを気に入るかどうか以前に(台詞からも窺い知れるところだが)この結婚話自体が気に入らないのである。それは

- (「第5回(19年3月)」での振る舞いから明らかなように、離縁しても)北條家になら自分(径子)の当座の居場所(役割)が確保出来るという当てが外れそうだ、ということもあるかもしれないが

それよりも

- (「第18回(19年10月)」で明らかになる)周作にリンを諦めさせてすずと結婚させるという一連の流れに自分(径子)が全く関与出来なかった

からであろう。

径子としては、周作にも自分と同様に、自分で選んだ相手と結婚して欲しいという気持ちがあるだろうから、リンの件では周作の意向を尊重すべきという立場をとったかもしれないし、そうなれば「あの気性じゃけ(「第12回(19年7月) 」中巻p4)」、他の親族の反対を押し切り、リンを身請けする方向となったかもしれない。

- (ただし「第14回(19年8月)」でも触れるとおり、リンにとっては周作はあまり重要ではない「ええお客さん(「第16回(19年9月)」中巻p37)」の一人に過ぎず、だから彼女がその話を受け入れるかどうかはまた別の話なのだが。)

「また来ます」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p69)

さて、では何故径子は関与出来なかったのか。それは、夫キンヤの看病の為であろう。

「第18回(19年10月)」p54)〜p55)の回想(?)場面で周作の服装が冬服→夏服→長袖で帳面に涙、と変化していて、リンとの別れが18年の秋だとすると、その間ずっと径子は目の離せない容態の夫をつきっきりで看病していて、だから北條家の騒動に関与する時間は取れなかったのだ。

もし周作と円太郎が浦野家を訪ねる前にキンヤが亡くなっていたとすれば、径子はサンの世話が出来るようになる

- (「第5回(19年3月)」p96)で径子が「わたしがずーっと 居りゃ嫁なぞまだまだ 要らんかったんよね…」と言っている)

ので、わざわざ(娘の嫁ぎ先の不幸にも関わらず)浦野家に結婚の申し込みに行ったりはしなかっただろう。

- だからその時はキンヤは存命で、亡くなったのは周作と円太郎が浦野家を訪ねた後。

そして、「第5回(19年3月)」では連れてきた晴美を、この時(結婚式)には連れてきていない。

- 晴美は大人しいのだし、叔父の結婚式かつp68)「大御馳走」もあるのだから連れてきても良さそうなのに。

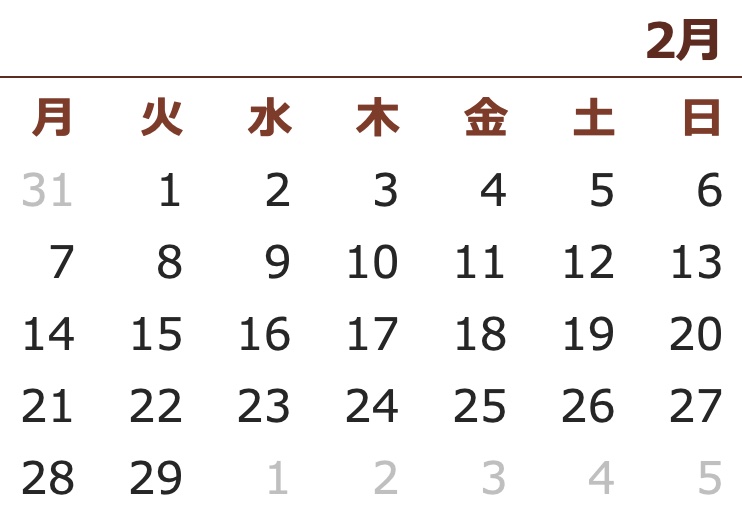

当時まだ服忌令が廃止されておらず、それによれば夫が亡くなった時の忌は30日、父が亡くなった時の忌は50日とされている。

(服忌令がどの程度遵守されていたかはわからないし、また幼児はそもそも対象外かもしれないが)黒村家側がそれを持ち出し、(径子は30日経過していたが、晴美は50日経過していないタイミングだったので)晴美を連れ出すことに強硬に反対したのかもしれない。

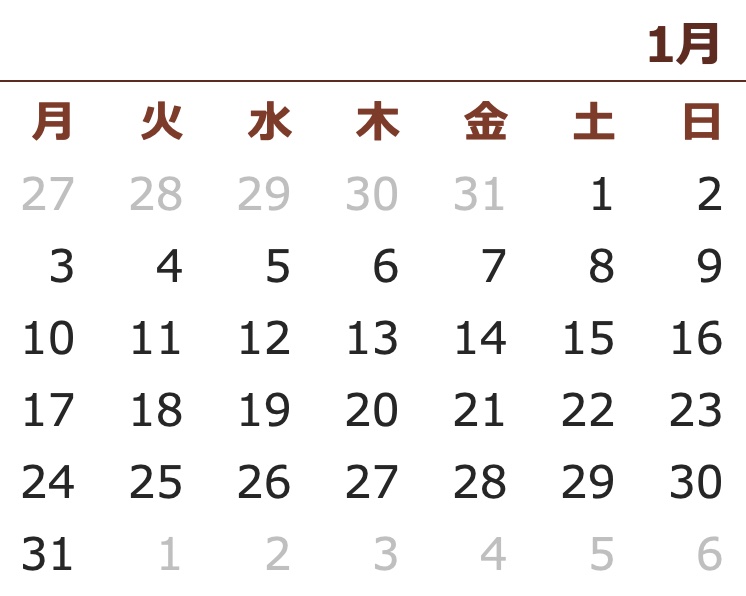

- もしそうなら、キンヤが亡くなったのは最も遅い場合で昭和19年1月21日(金曜)。

結婚式の日には、まだ四十九日が済んでいないので、p69)「また来ます」は

- 「(夫の四十九日が済んだら)また来ます」

という意味だったのかもしれない。

- (その場合、キンヤが亡くなったのは昭和19年1月4日(火曜)以降ということになる。)

束ね熨斗

径子の着物の柄は「束ね熨斗」。

- 吉祥文様の熨斗(のし)が束ねられていることから、多くの人からの祝福

- その長さから長寿の象徴とも

四十九日も済んでいない時期ならおそらくかなり地味な色合いではあろうが、径子が敢えてこの柄を選んだのだとすれば、(理由もなくすずに当たり散らしているのではない、辛い立場の)何とも複雑な彼女の思いを表しているようで…

- 多くの人からの祝福: どうも黒村家からはあまり祝福されていないような

- 長寿の象徴: キンヤがそうであることを径子はどれほど願ったことだろう…

- 更新履歴

- 2022/02/20 – v1.0

- 2023/03/02 – v1.1(「(辛い立場の)径子の思い」を追記)

- 2023/03/13 – v1.1.1(「次へ進む」のリンクを追加)

- 2024/02/20 – v1.1.2(「束ね熨斗」の解説へのリンクを追加)

- 2024/03/23 – v1.1.3(カレンダーを追加)

コメント