ありえない描写

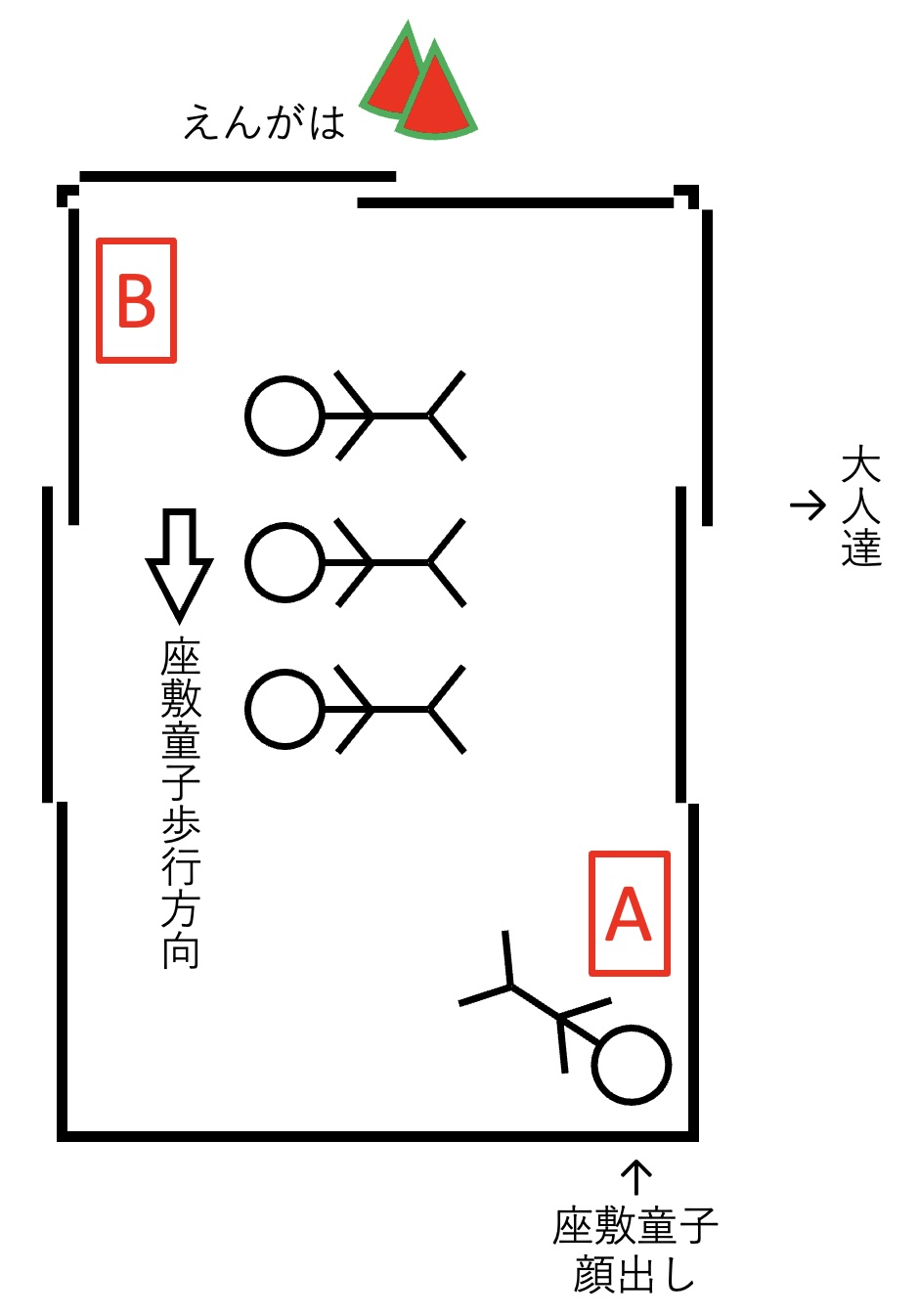

左上のコマで、座敷童子がすずの枕元を左手側から右手側に向かって歩いている

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p28)

p27)の下のコマは(「第1回(18年12月)」p58)の天井の電灯の配線の這わせ方からしても)すずの視界の向きの筈だが

- 座敷童子がその顔を出した所から降りた(下図A)のだとすると、すずの枕元をその方向に通った上で縁側に辿り着く為には、部屋を1と1/4周もする事になるし

- すずの枕元をその向きに歩ける最短の所に降りた(下図B)のだとしても、部屋を3/4周もする事になる。

どちらにしてもすいか(下図の赤い三角)への最短距離ではない。

- 加えて、p28)中段のコマの右端で大人達の部屋との間の襖が開け放たれたままなので、キセノの向かいに座った大人(上図の「大人達」)に見咎められたはず。

右下のコマで、森田イトがすずの新しい着物の余りの布地を座敷童子の古着に縫い付けている間、座敷童子はすずが置いていった着物と同じ柄の着物を着ている

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p32)

「第41回 りんどうの秘密(20年10月)」で描かれたとおり、この座敷童子は草津の森田家の屋根裏に潜んだ後、呉に移動し「国防と産業大博覧会」会場で二葉館の女主人に拾われている。が、「国防と産業大博覧会」は昭和10年春開催(「第42回 晴れそめの径(20年11月)」に明記)であるから「大潮の頃(10年8月)」に草津にいるはずがない。当然、すずが置いていった着物を着ることもできるはずがない。

そのカラクリは

着物の柄

座敷童子は、10年春の呉の博覧会で女郎屋に連れ去られるので、イトにあまりの布地を縫い付けて貰うのはそれより前。かつ「第41回 りんどうの秘密(20年10月)」ではすいかを食べているので、夏の季節にはいた筈。加えて、呉を去るときにはイトが10年に着ているのと同じ柄の着物(後に巾着に加工される)もボロの下に着ている。

恐らく9年の夏、お盆のすず達が帰った後、イトが(早くも)来年10年用のすずの浴衣を用意しているところに、座敷童子はすいかの食べ残しを食べようとして現れたのだろう。

- 「第1回(18年12月)」で、着物を準備することにかけては、とっても気が早い、というイトの性格が描かれているのは、この仕掛けの前提としてだったのである。

リンの巾着はすずが置いていった着物ではなく、イトが10年に着ているのと同じ柄の着物(これが誰の着物なのかは描かれていないので不明(「あの人」かもしれない)。この柄の布は後にすずのモンペの継ぎ当てにも使用。)を後に加工したもの。

なので、p32)の細い枠のコマ2つは(置いていった着物を座敷童子が着てるかな、という)全くのすずの想像。

「こどもには こどもの / 世知辛い世界が あることを思い」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p26)

鬼いちゃんにいびられる事のように読めるが、それだけではなく。

イトは、10年8月にすずに浴衣を着せる時、その浴衣地のあまりを座敷童子のボロに縫い付けた話を少しすずにしたため、すずは、p26)「こどもには こどもの / 世知辛い世界が あることを思い」屋根裏に匿われていた子供の事を考えていた。そのため…

「ねぼけとっ たんじゃね」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p29)

そうマリナに言われたとおり、p27)からp29)の右上のコマまで、すずは寝ぼけて、座敷童子がいるかの如く錯覚した。

- 「第41回 りんどうの秘密(20年10月)」p108)中段右のコマでも、すずは寝ぼけているのか、目をこすっていて直接座敷童子を見ていない。

- 恐らくこのコマ(「第41回 りんどうの秘密(20年10月)」p108)中段右のコマ)は

- 右半分は10年8月

- 左半分は9年の夏

- を描いているのだ。

- 恐らくこのコマ(「第41回 りんどうの秘密(20年10月)」p108)中段右のコマ)は

「第1回(18年12月)」で触れたように、単一のコマ内に別の時間の様子が描かれる事も(この漫画では)ある、ということが「第1回(18年12月)」で示されているのは、このカラクリの為だったのだ。

「放っときゃ あとで食べに 来んさってよ」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p30)

とイトがすずの錯覚を否定せず話を合わせるのは、(座敷童子がいないとイトは判っていたが)森田家の他の大人には座敷童子を匿っていたことは内緒だった(勿論、すずに浴衣地のあまりを座敷童子のボロに縫い付けた話をしたことも内緒だ)から(※話を合わせないとすずが他の大人に話してしまうかもと懸念して)。

p26)「いけんねえ 昼間から ねずみかね」は実際のねずみであろう。

「…すず お前が見たん 座敷童子じゃ ないかのう」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p31)

イトがすずの錯覚を否定せず話を合わせたことが奏功して、(イトが座敷童子を匿っていたことについては)すずはどうやら誰にも話さなかったようだ。

居ないはずの子供をすずが見たと言っている、という事だけが大人達経由で伝わったが故の(偶々学校の先生から座敷童子の話を聞いていた)鬼いちゃんのこの反応なのであろう。

直接は描かれていない、名前の由来

マリナの名前の由来

「第32回(20年6月)」の投稿で、義理の姉のキセノの名前は、ある言葉を逆さに読むところに由来があった旨触れているが、マリナの名前の由来も逆さに読むところから導けそうだ。

- 森田→モリタ→タリモ→(タとモから棒を一本とって)「マリナ」

「兄ちゃん すいか 重たい?」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p19)

- 「おにいちゃん」でも「鬼いちゃん」でもない。

- p24)でも「ありゃ? 兄ちゃん / 寝とるひま あるまあで」である。

- だからこの時、すずは要一の事を「兄ちゃん(にいちゃん)」と呼んでいた。

- 駄々をこねるすみを宥めようと描いた絵のなぞなぞである、p23)「おには おにでも おに い ちゃ★☆☆☆★」

- から生まれた「鬼いちゃん」という呼び名。

- これをすずとすみが使うようになるのは、だからこの後で

- しかも声で聞くと単なる「おにいちゃん」だから

- 要一だけでなくキセノや十郎も、これが「鬼いちゃん」であるとは多分気づいておらず

- すずとすみの二人だけの秘密(?)という事なのであろう。

- 「第35回(20年7月)」でも下巻p62)「鬼いちゃんももう 戻って来んけえ」とすみが言っているから

- この「すずとすみの二人だけの秘密(?)」は

- この時から大人になるまでずっと二人だけの秘密で

- それはすずとすみが仲の良い「姉妹」である事をある意味象徴しているのだが…

- (ここで「姉妹」と鉤括弧付きとしているその意味は「冬の記憶(9年1月)」の “「家族」とは何か” にて)

直接は描かれていない、さらに重大な事

千鶴子が居ない

「第27回(20年3月)」の「草津の従妹」が千鶴子のことであれば、サクラ読本は1933(昭和8)-1940(昭和15)年入学の世代が使用しているので、千鶴子は遅くとも1933(昭和8)年生まれ(1940(昭和15)年に入学)。10年8月には2歳前後の筈だが、p26)の墓参りの列にも見当たらない。

「いよいよ一人前と 認められたのだろうか」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p25)

その前の流れからうっかり「大人として認められた」と読みそうになるが、10歳は大人というほどでもなくて。

そうではなく、「一人前」とは正規の構成員であると認められることである。

つまりすずは、それまで正規の構成員と認められていない、と感じていたわけだ。何故か(「冬の記憶(9年1月)」で説明予定)。

「叔父さんから 出会い頭に 『大きうなった』を 言われなかったのは 初めてかもしれない」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p24)

すずは、それまで正規の構成員と認められていない、と感じていた。

- つまり、森田の叔父さんとの関係では、そうした状態がずっと続いていたわけだ。

- 「出会い頭に『大きうなった』を言われ」る程度の関係性はあったようだが

- それは必ずしも叔父と姪という関係ではなかったのかもしれない。

(それが何を意味しているのかは「冬の記憶(9年1月)」で説明予定)

「墓参りに出かけ」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p26)

「あの人は 苦労の し通しでね」「ほうねえ」

その墓に眠る「あの人」とは誰なのか。

- 更新履歴

- 2022/04/18 – v1.0

- 2022/05/20 – v1.1(「マリナの名前の由来」を追記)

- 2022/05/26 – v1.2(「…すず お前が見たん 座敷童子じゃ ないかのう」を追記)

- 2022/12/28 – v1.2.1(関係する投稿のリンク先を追加)

- 2023/04/28 – v1.3(「第1回(18年12月)」で、着物を準備することにかけては、とっても気が早い、というイトの性格が描かれている旨追記)

- 2023/11/27 – v1.3.1( “左上のコマで、座敷童子がすずの枕元を左手側から右手側に向かって歩いている” に「第1回(18年12月)」のリンクを追加)

- 2023/12/08 – v1.4(「兄ちゃん すいか 重たい?」を追記)

- 2023/12/11 – v1.5(「叔父さんから 出会い頭に 『大きうなった』を 言われなかったのは 初めてかもしれない」を追記)

- 2023/12/20 – v1.5.1(「ねぼけとっ たんじゃね」の読み易さを改善)

- 2024/05/17 – v1.6(「左上のコマで、座敷童子がすずの枕元を左手側から右手側に向かって歩いている」に図を追加)

コメント