弁当も草履も作る

服も下駄も、晴美のポーズに合わせてある

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p123)

弁当箱があるということは、円太郎に加え、晴美の弁当もすずが作ることになったということ。径子の弁当も作っている筈(「第20回(19年11月)」p67)左下のコマに描かれている)。

購入が必要な物としてここに挙げてあるどれもが、この後登場することがないが、買えなかったのだろうか?

「できた」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p124)

できたのは晴美の上履き用の草履。

- 原爆投下の翌日「第38回(20年8月)」に知多の呼び掛けで草履を作る際、すずがp81)「ほうです… 曲がらんように よう締めて」と作り方を指導する伏線。

サンは上履き入れを作っている。

入学を重要視

「入学の時くらい」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p124)

径子が入学を重要視している事がうかがえる。なのに久夫の時は何も出来なかったわけだ(「第5回(19年3月)」参照)。あるいは黒村家の両親が何も径子にさせなかったのが、北條家に戻ってきたきっかけの一つなのかもしれない。

海水着 [15点] にだけ「ホウデウ」の名札(ゼッケン)

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p123)

すずとの初対面時、晴美は、上巻p93)「黒村晴美です」と名乗ったが、径子の離縁に伴い北條家の戸籍に入ったようだ。

そして [15点] と衣料切符の点数が付けられているから、これは欲しいけれど手に入っていないアイテムの一つだ。入手前であるのに、何故名札(ゼッケン)が縫い付けてあるのだろうか。

それは、この違和感のある描写によって

- 「黒村晴美」から「北條晴美」に晴美の苗字が変わっている…

- つまり北條家の戸籍に入っているから

- 晴美が何処に住むかは(母の径子ではなく)家長である円太郎に決定権がある事

を読者に意識させる為。というのも、「第32回(20年6月)」を理解する上で、晴美の住む場所の決定権が家長(円太郎)にある事を、読者は改めて意識する必要があるからだ。

なお「ホウデウ」というのは当時の字音仮名遣(漢字の音読みを表すかなづかい)。

下記リンク先の資料中

第二十一の例の七に「条」があり、旧字音仮名遣「デウ」から新字音仮名遣「ジヨウ」になる事が示されている。

「條」は「条」の旧字で

旧字は、形声。木と、音符攸(イウ)→(テウ、デウ)とから成る。細長い枝、ひいて、ひとすじひとすじの意を表す。

条 | 漢字一字 | 漢字ぺディア https://www.kanjipedia.jp/kanji/0003491900

という事なので、字音仮名遣いも「ヂヤウ」とかではなくて「デウ」であったのだろう。

最後の大和(そして最後のリンとの交流に向けたお膳立て)

「そういや 大和が戻って 来とったのう」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p124)

右上のコマの艦影は大和

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p125)

呉への入港はこれが最後。

「えっ ほうですか ?」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p129)

背景には再び大和の艦影。

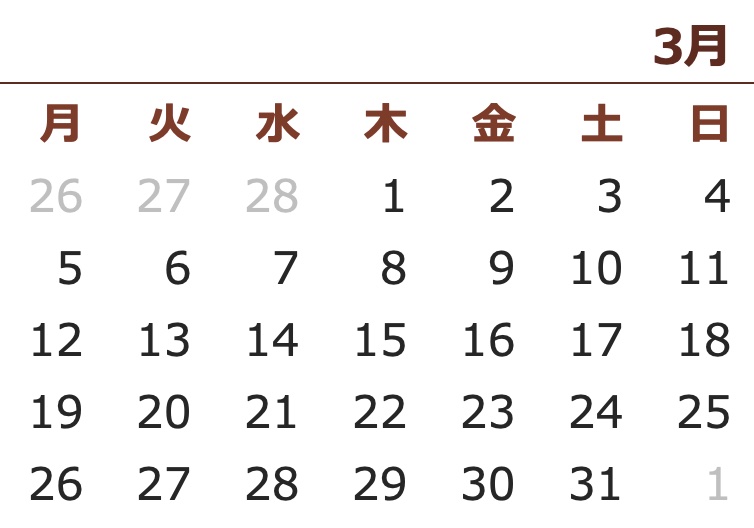

- 呉初空襲が1945(昭和20)年3月19日で

- 1945(昭和20)年3月28日に大和は出港している

ので

- この回は1945(昭和20)年3月20日〜27日の間のいずれか2日の話。

- 径子の休みが日曜なら、1945(昭和20)年3月24日と25日ということになる。

「じゃ あんたを 荷物持ちに連れて くしかないねえ…」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p125)

ここで荷物持ちをさせたお返しで、次回「第28回(20年4月)」の花見の際、すずは本来嫁がするべき荷物持ちを免除され、桜の木の上でリンとの交流が持てた(荷物を持っていたら木に登れない上、北條家が総出で荷物を探しにきてしまうのですぐに見つかってしまったことだろう)。

教科書の謎

「草津の従妹の 頃はまだ サクラサクラ じゃったし…」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p128)

- サクラ読本は1933(昭和8)〜1940(昭和15)年入学の世代が使用。

- 1940(昭和15)年入学の世代は1933(昭和8)年生まれ。

- だから「草津の従妹」が千鶴子のことであれば、千鶴子は遅くとも1933(昭和8)年生まれ。

- 「遅くとも」と書いたが、「第20回(19年11月)」のからくりを読み解けば、千鶴子は1933(昭和8)年生まれだと判る。

なのに1935(昭和10)年が舞台の筈の「大潮の頃(10年8月)」では、千鶴子は草津にいなかった。

そして、そもそもサクラ読本は「サクラサクラ」ではなく「サイタサイタ」で始まるのだ。すずは実はサクラ読本の実物を見たことがないのであろう。一つ下のすみは新品のサクラ読本を持っていた筈なのに…

「あんた 教科書いうたら 必ず落書きの 話になるね…」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p129)

すず迄はハナハト読本、すみから千鶴子迄はサクラ読本。

- すみは新品というのがポイント

- (何がポイントなのかは「冬の記憶(9年1月)」で説明予定)。

すずは誰にもあげなくてよいので落書きし放題。

- 径子はハナハト読本の6年目なので、すずのハナハト読本ほどには落書きはなかったのかもしれない。

実は教科書以外にもある、大いなる謎

「晴美へ。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p129)

「晴」は旧字体である。

「第33回(20年6月)」の「シロツメクサが示すもの」で説明予定の、晴美の名前の由来を理解する上で、読者が旧字体を知る必要があるので、ここで示されている。

久夫の手紙、小一の割には難しい漢字を多用しているが、本人の書いたものなのか? 落書きはカタカナのみなのに。

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p129)

仮に久夫の祖父母による代筆だとしても「大和ヲ見ニ行キタイデス」などという文面を代筆するだろうか(行かせたら帰ってこないかもしれないのに)。

あるいはこの小包自体、本当に久夫あるいは黒村家から送られてきたものなのか?

誰から送られてきたのかはともかくとして、離縁して下関の引っ越し先も定かではなかったのかもしれない黒村家の住所が、これによって確実に北條家に知らされた(そしてそれが「第32回(20年6月)」の前提となる…)、という事なのだろう。

- 更新履歴

- 2022/03/11 – v1.0

- 2023/02/13 – v1.1(「あんた 教科書いうたら 必ず落書きの 話になるね…」を追記)

- 2023/03/13 – v1.1.1(「次へ進む」のリンクを追加)

- 2024/03/18 – v1.1.2(カレンダーを追加)

- 2024/03/23 – v1.2(「第23回(20年正月)」で記載済みの代筆の件をこちらにも追記するとともに、「晴美へ。」を追記)

- 2024/08/30 – v1.3( “海水着 [15点] に「ホウデウ」の名札(ゼッケン)” を追記)

- 2024/09/01 – v1.3.1( “海水着 [15点] に「ホウデウ」の名札(ゼッケン)” に「だけ」を追加し、「ホウデウ」についての説明を追記)

- 2024/09/02 – v1.3.2(誤字修正)

コメント