この回の基本的からくり

径子28歳、すず19歳、久夫7歳

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p70〜73

19年6月で晴美6歳、周作はすずの4歳年上なので23歳だから、径子とは5歳違い。で、径子、すず、久夫以外の相談者の年齢はそれぞれ、この作品のいずれかの登場人物の年齢の一つ下、なのである。何故そんな手の込んだことをしているのかというと、ある登場人物の年齢が、この物語の重要な設定に気づかせる鍵になっているから。

示唆される登場人物の年齢

「この頃は警戒警報と 天井裏のねずみがうるそうて よう眠れませんわい。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p68)

60歳は1884(明治17)年生まれ。小林の伯母(明治16年生まれと推定)の一つ下。

「良人が近所の防空壕堀りを 手伝わぬので肩身が狭うございます。 如何すべきか。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p68)

41歳は1903(明治36)年生まれ。浦野キセノ(寅年なので明治35年生まれ)の一つ下。

回答の「ホウキ」は「(庭を掃く)箒」と「(近所の防空壕掘りの義務を)放棄」の掛詞だろうか。

そして「『みゝずを見ると誰彼構はず 抱き付く男』なる噂を流しませう」という径子の謎回答は、「第25回(20年2月)」で触れる、

- この佛具屋と同い年の童謡詩人の筆名(彼女の筆名、「みゝず」とちょっと空目しそう)と

- その境遇(彼女は夫のそういう振る舞いに苦しめられた)

を念頭においているのかも。

「前からの女工さんと 仲良く出来ません」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p69)

17歳は1927(昭和2)年生まれ。浦野すみ(寅年なので大正15年 / 昭和元年生まれ)の一つ下。

「大声にて必ず先に挨拶し 威圧感を与へませう」という解決策は、そのまま上巻p89)の、径子のすずへの態度そのもの。仲良く…できたっけ???

「先生がヒイキするので 国民学校がつまりません。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p69)

10歳は1934(昭和9)年生まれ。森田千鶴子(サクラ読本の最後の世代なら昭和8年生まれ)の一つ下。

- なお、彼だけ示唆される登場人物と性別が違う。

- そしてヒイキがカタカナである。

- 「つまりません」だそうなので、問題を解決するためにイをとってヒイキをつめてみると「ヒキ」。

- この回の基本的からくりで触れたとおり、登場人物の年齢をイっこヒキ算すると、相談者の年齢になる。

- そのからくりをさりげなく(?)示すためだろうか。

「良人が 贈つて呉れた 白金の指輪の 供出を頑として 許可しません。 ケチと言うか 非国民と言うか…。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p70)

50歳は1894(明治27)年生まれ。北條サン(明治26年生まれと推定)の一つ下。

なお「軍需省、白金の強制買上げを開始」は1944(昭和19)年10月15日。

で、良人が指輪の供出を頑として許可しないのは、それが偽物だとバレるから。なので「ワケは絶対問いたださぬ事」という回答になる。

恐らくは憲兵のように威張り散らしているであろう婦人会幹部五十歳が、(本人は惚気ているつもりだろうが)身内から虚仮にされている可笑しみ。

「こんなお手紙が浄財箱に 入つてをりましてね。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p69)

70歳は1874(明治7)年生まれ。森田イト(明治6年生まれと推定)の一つ下。

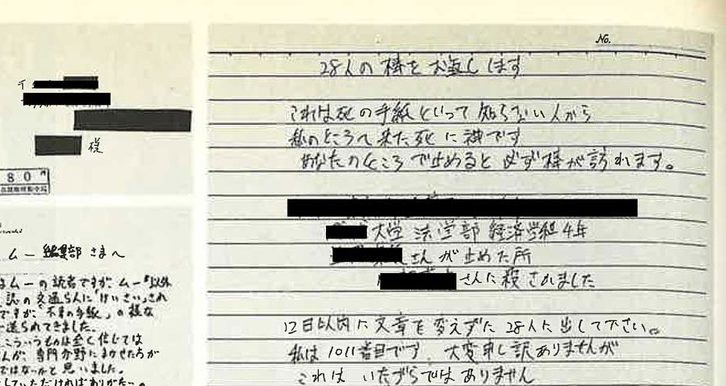

なお、手紙のオリジナル(?)は、1943(昭和18)年に大阪で出回ったという、こちら。

「我々はもう戦争はあきあきしました。一日も早く平和の来るよう神様にお祈りいたしましょう。此の葉書を受取った方は此の葉書の通り書いてあなたの知人二人にお出し下さい。早く平和の日がきます。」

”不幸の手紙” その流行と禁止”の現代史/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録 より抜粋

浄財箱に入っていた手紙は、

- 神様が省かれ(寺だからだろうか)

- 葉書が手紙になり

- 知人二人が五人に

- 郵送ではなく手渡しに

変更されている他、

- 冒頭に「此れは不幸の手紙ではありません。」が追加されている。

- (実際のところ、当時流行していたのは(内容的には同類とはいえ)幸運の手紙で、不幸の手紙というのは戦後に子供達の間で流行したものらしい。なので1944(昭和19)年当時にわざわざ「不幸の手紙ではない」とことわる必要は実はない。これもp74)「流行を先取りしとる」ということだろう)

「最終回 しあはせの手紙(21年1月)」の下準備ということならば、「しあはせの手紙」はとても長いので

- 葉書を手紙に変更し

- (孤児の少女を連れて行ったすずと周作を除く)北條家の5名が受け取り先だから知人二人を五人にした上で

- 郵送ではなく手渡し(すずと周作が直接連れて行ったから)に変更

というのも頷けるところ。

そして北條家の(すずと周作を除く)5名ということは、晴美が北條家からいなくなることもこの時点で既に予定されていた。

「まじめに働く人 すべてが馬鹿に見えます」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p71)

20歳は1924(大正13)年生まれ。浦野要一(すずが尋常小学校6年生の時に高等小学校2年なので大正12年生まれ)の一つ下。

径子と違い、ご飯を焦がさぬようかまどに張り付きっぱなしのすずが「まじめに働く人」。

そして、回答(アドバイス)は活かされないのが世の常(多分どれ一つとして)

「ワケは 絶対 問ひたださぬ 事。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p70)

問うなと言われれば益々問いただしたくなるもの。というか、相談に回答している風でいて実は「それにはワケがある」と相談者が気づいていない事をばらしてしまっている。

「実の妹御と思つて可愛がり 気長に指導してお上げなさい。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p70)

p74)上段右のコマで、径子は部屋に入って目撃したが、上段左のコマは上から下に行くに従って径子が遠くなり、下段右のコマでさらに、引き戸を段々閉めて行く。アドバイスのように指導することは出来なかったようだ。

「いづれ山程お菓子や玩具を持つて母と妹が会ひに行きます。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p73)

少なくとも晴美は会いに行けなかった。

この回が新聞の人生相談欄風に仕立ててある理由

「毎日ならば神経衰弱です。 即刻病院へ」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p71)

この第20回(19年11月)は全体が新聞の人生相談欄風に仕立ててある。

手塚治虫の『火の鳥 ヤマト編』の81頁目、思い悩む主人公の深刻な場面の合間に息抜きのように「16歳の人生相談」と題された新聞の切り抜き記事風のコマがあり、怪しげな占い師キャラが当時の社会情勢も反映したかなり不謹慎なアドバイスを幾つもしている(勿論ギャグとして)。その締めくくりが

「もし、それでも不満がなおらなければ、あなたは重症の○○○○○か○○○○○(※今でいう双極性障害か統合失調症)だから、医師の診断をうけたあと、まんが家にでもなるべきです。」

(手塚治虫(1968)『火の鳥 ヤマト編』81頁目より引用。ただし一部伏せ字に加工。)

第20回(19年11月)が、この『火の鳥 ヤマト編』に登場した新聞記事風「16歳の人生相談」を意識したものだと気づかせてくれる要素がいくつか用意されている。

- p71)「毎日ならば神経衰弱です。 即刻病院へ」という径子の回答が、この『火の鳥 ヤマト編』に登場した新聞記事風「16歳の人生相談」の締めくくり部分を踏まえている。

- この第20回(19年11月)の時期とされる1944(昭和19)年11月は、1928(昭和3)年11月3日生まれの手塚治虫が丁度16歳になるまさにその誕生月。

- そして誕生月といえば、『火の鳥 ヤマト編』の初出は実験漫画雑誌『COM』1968年9月号である。作者の誕生したまさにその年、その月なのだ。

『火の鳥』が指し示すもの

そして敢えてここで『火の鳥』を想起させる仕掛けを施してあるのには勿論理由がある。

『火の鳥 ヤマト編』は『火の鳥 黎明編』『火の鳥 未来編』に続くものだが、

- 最初に描かれた『火の鳥 黎明編』は『火の鳥』の時間軸上では最も古い時代を

- 続いて描かれた『火の鳥 未来編』は『火の鳥』の時間軸上では最も先の時代を

描いている上、

- 『火の鳥 未来編』のラストは『火の鳥 黎明編』に回帰する

構成になっている(そして続く『ヤマト編』『宇宙編』『鳳凰編』…と過去、未来、過去と繰り返しながらだんだん現代に近づいていく構成)のだが、実はこの物語『この世界の片隅に』は同様に(ただし順序は逆に)

- 最初に描かれた「冬の記憶(9年1月)」が『この世界の片隅に』の時間軸上では最も先の時代を

- 続いて描かれた「大潮の頃(10年8月)」が『この世界の片隅に』の時間軸上では最も古い時代を

描いている上、

- 『この世界の片隅に』のラスト「第44回 人待ちの街(21年1月)」「最終回 しあはせの手紙(21年1月)」は「冬の記憶(9年1月)」と「第6回(19年3月)」に回帰する

構成になっているのだ。

勿論、わざわざ付記されている年月を見れば(…内容を読んでも)、単純に時系列で描かれているようにしか思えないし、そのような構成だとは想像もできないだろう。敢えて気づき難い構成にしてあるのだが、そのままでは誰も気づくことができないので、読者に気づいてもらうための仕掛けが複数用意されていて、『火の鳥』を想起させるこの仕掛けはその一つ。

- なお、『火の鳥 未来編』のラストも初出は実験漫画雑誌『COM』1968年9月号である。作者の誕生したまさにその年、その月なのだ。

「永遠の命」を得たのは誰か

加えて『火の鳥』といえば永遠の命である。この仕掛けの肝である「冬の記憶(9年1月)」「大潮の頃(10年8月)」に続いて単行本に収録されている「『鬼イチャン』作/浦野すず」で家父長制の象徴でもある「鬼イチャン」をビル群(=現代)に連れ去った巨大な鳥。これが『浦野すず版の火の鳥』だったとしたら…それは

- (「鬼イチャン」が象徴する)家父長制が永遠の命を得た、ということなのだろうか。

- それはつまり、家父長制に対する女性達の戦いもまた永遠に続くということなのだろうか。

他方、最初に描かれた『火の鳥 黎明編』では冒頭にペニシリン(青黴)が登場する。しかしペニシリンが日本で使われるようになったのは1947(昭和22)年からなのだ。後程説明する(永遠の命とは正反対のとても残念な)事情はこのことが大きく影響しており、かつそれによって、この物語『この世界の片隅に』の(前項で述べた通りの)構成が決定づけられている。

手塚治虫本人との関係

この第20回(19年11月)と手塚治虫本人との関係は、この日が手塚治虫の16歳の誕生日(1944(昭和19)年11月3日。金曜日であるが、明治節で祝日。)であるというだけにとどまらない。

- 手塚治虫は第39回(20年8月)を読み解く鍵の一つである『芋たこなんきん』のモデルかつ原案者田辺聖子と同年生まれ(田辺は3月生まれなので学年で言えば一つ上)。

- 1928(昭和3)年生まれの手塚治虫が『マァチャンの日記帳』でデビューしたのは1946(昭和21)年1月で17歳であったが、掲載紙の少國民新聞(後の毎日小学生新聞)では19歳として紹介され、晩年まで1926(大正15)年生まれだと思われていた。

- この第20回(19年11月)で登場する相談者達の年齢を(それが示唆する物語本編の登場人物達の年齢から)一つ下にずらしてあるのは、この手塚治虫のエピソードに因んでいるのかも。

- 手塚治虫が『マァチャンの日記帳』でデビューしたのは上記の通り1946(昭和21)年1月である。

- そう、この物語『この世界の片隅に』のラスト「第44回 人待ちの街(21年1月)」「最終回 しあはせの手紙(21年1月)」の月である。

- その後40年あまり(亡くなるのは1989(平成元年)年2月だが執筆活動ができていたのはその前年迄なので42年。これは第40回(20年9月)で確定する円太郎の奉職年数と同じ)活躍した手塚治虫が亡くなるほぼ同じ時期に、作者は広島大学理学部を中退し、まんが家を志して上京している。

- その作者がこの物語『この世界の片隅に』の中で1946(昭和21)年1月迄を描き、その月に手塚治虫がデビュー…

- なんと、物語世界の中だけでなく、現実世界をも巻き込んで「円環」をなしている…しかも「16歳の人生相談」のアドバイス通り(?)まんが家になって。

- 奉職年数が同じである円太郎の名前はこの「円環」に因んでいるのかも。

- 彼の子供である径子も周作も、円に関係の深い漢字が使われているし。

- そしてサンは sun = 太陽で、手塚治虫が生前に執筆できた最後の『火の鳥』である『火の鳥 太陽編』に因んでいるのかも。

- 奉職年数が同じである円太郎の名前はこの「円環」に因んでいるのかも。

- そう、この物語『この世界の片隅に』のラスト「第44回 人待ちの街(21年1月)」「最終回 しあはせの手紙(21年1月)」の月である。

「当時 子供の親権は婚家側にありました。特に長子は協議しても嫁(婿養子)が連れ戻る事は許されなかったようです。」

こうの史代(2008)『この世界の片隅に 中』双葉社. p73)

p72)の北條家の皆の服装が第19回(19年11月)とほぼ同じである(すずがよそっているのは、茶碗の大きさが揃っているので、おうどんではなく味噌汁であろう)事から、第19回(19年11月)と一連の人生相談の日は同じ日。

翌日、日が高くなるまで径子がのんびりしているのは、この日が手塚治虫の16歳の誕生日でもある明治節(11月3日)で祝日だから。すずが作った「流行を先取りしとる」羽織ものを着て勤めに向かうのは、だからその翌日の1944(昭和19)年11月4日土曜日だろう。

- 更新履歴

- 2022/03/08 – v1.0

- 2022/08/16 – v1.1(「『みゝずを見ると誰彼構はず 抱き付く男』なる噂を流しませう」という径子の謎回答について追記)

- 2022/11/01 – v1.2(「この回が新聞の人生相談欄風に仕立ててある理由」を追記し、その内容に沿って投稿日を修正)

- 2022/11/03 – v1.2.1(第40回(20年9月)へのリンクを追加)

- 2023/03/13 – v1.2.2(「次へ進む」のリンクを追加)

- 2023/08/02 – v1.2.3(読み易さを改善)

- 2023/11/15 – v1.2.4(リンク切れを修正)

- 2023/11/16 – v1.2.5(リンクの引用方法を修正)

- 2024/07/03 – v1.3(「先生がヒイキするので 国民学校がつまりません。」に「この回の基本的からくり」のヒントが示されている旨追記)

コメント